Einblicke

Ein Ort der Begegnung, des Denkens und der Perspektive

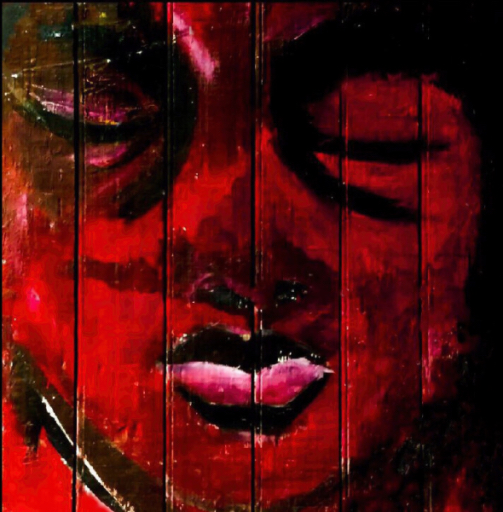

Brus Rubio, Zeitgenössische Indigene Kunst

Zeitgenössische indigene und Amazonische Kunst

Impulse der Gegenwart

Wie gestaltet man Zukunft, ohne die Seele zu verlieren?

Damit wirft die zeitgenössische Kunst aus dem Amazonas eine der wesentlichsten Fragen unserer Zeit auf. Sie verbindet uraltes Wissen mit den Herausforderungen der Gegenwart und entwirft daraus eine eigenständige Vision für das 21. Jahrhundert.

Wenn ancestrales Wissen auf die globale Kunstwelt trifft, entsteht mehr als eine künstlerische Position: Es formt sich eine Haltung zur Welt, die unseren Begriff von Fortschritt fundamental infrage stellt und erweitert.

Die Künstlerinnen und Künstler sind weit mehr als Schöpfer von Bildern oder Objekten; sie sind Träger lebendiger Traditionen und Gestalter einer unverwechselbaren Gegenwart. Ihr gemeinsamer Antrieb ist die tiefe, lebenslange Auseinandersetzung mit einer sich wandelnden Realität. Ihre Werke sind zugleich Wurzel und Flügel – sie laden uns ein, neu zu fühlen, zu denken und zu sehen.

Der schöpferische Akt als Widerstand

Indigene Künstlerinnen und Künstler adaptieren die Formensprache der zeitgenössischen Kunst – doch sie eignen sie sich nicht nur an, sie unterwandern sie. Sie füllen das internationale Format mit der Seele des Waldes, den Mythen ihrer Vorfahren und der Dringlichkeit ihres eigenen Standorts.

Was als global und zeitgenössisch erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als tief verwurzelt in den Kosmovisionen des Regenwaldes. Amazonische Kunst ist zugleich Übersetzung und Transformation: Sie spricht in universellen Formen und bewahrt doch den Pulsschlag der Tradition.

Aus der Erinnerung in die Zukunft

Amazonische Kunst ist weder rückwärtsgewandt noch affirmativ global, sondern ein Zeugnis radikaler Gegenwärtigkeit. Sie verkörpert ein Wissen, das aus der Vergangenheit schöpft und in eine notwendige künstlerische und gesellschaftliche Zukunft weist.

Ihre Werke sind keine isolierten Objekte für distanzierte Betrachtung. Sie widerstehen der Trennung von ihrem sozialen, politischen und kulturellen Lebenszusammenhang. Stattdessen bilden sie Ökologien des Widerstands und der Erinnerung – lebendige, verbundene Ausdrucksformen einer anderen Beziehung zur Welt.

Die Grenzen des Erkennbaren

Die zeitgenössische Kunst des Amazonas stellt die alte Frage der philosophischen Ästhetik neu: Wo verläuft die Grenze zwischen Sein und Schein, wenn wir kaum begreifen, was Bewusstsein eigentlich ist? Hier wird Kunst zur Sprache des Unsichtbaren, die das Verborgene spürbar macht.

Sie ist nicht nur Poesie, sondern erweitert das menschliche Erkennen durch die Fähigkeit, tiefer zu empfinden und wahrzunehmen. Kunst ist hier nicht Abbildung, sondern Erkenntnis: Sie offenbart jenes Bewusstsein, das in poetischer Form Gestalt annimmt und aus dem alles Sein entspringt.

Zeitgenössische Indigene und Amazonische Kunst:

eine Frage der Selbstbezeichnung

Diese Unterscheidung respektiert die Selbstbezeichnung und Souveränität der Kunstschaffenden. Sie entspringt unterschiedlichen kulturellen, historischen und weltanschaulichen Zusammenhängen, in denen künstlerisches Schaffen und Identität bewusst gestaltet werden.

Zeitgenössische Kunst aus dem Amazonas

Diese Bezeichnung vereint indigene und amazonische Kunst und versteht den Amazonas nicht nur als geografischen Ursprung, sondern als lebendigen kulturellen Raum im Wandel. Der Titel fungiert als übergreifender Rahmen, der beide Ausdrucksformen in ihrer Eigenständigkeit und in ihrem Dialog sichtbar macht.

Innerhalb dieses Rahmens entfaltet sich die zeitgenössische Kunst aus dem Amazonas in zwei Strömungen. Die indigene Kunst ist Ausdruck einer ancestralen Tradition, getragen von spiritueller Weltanschauung und überliefertem Wissen, das über viele Generationen weitergegeben wurde. Die amazonische Kunst hingegen formt sich stärker aus den modernen Erfahrungen des Amazonas – geprägt von sozialen Veränderungen, urbanem Leben und zeitgenössischen Einflüssen, die zunehmend auch die Gemeinschaften im Regenwald erreichen.

Obwohl indigene und amazonische Kunst aus unterschiedlichen Impulsen hervorgehen, bleiben sie eng verbunden. Sie begegnen gemeinsamen Herausforderungen und bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Bewahrung und Erneuerung, zwischen Tradition und Veränderung. Beide greifen Spiritualität, Mythologie und soziale Realitäten auf, jedoch aus jeweils eigenen Sichtweisen und mit eigenen Bildsprachen. Diese Differenzierung erhebt keine Hierarchie und setzt keine Grenzen. Sie öffnet den Blick für die Vielfalt der Perspektiven auf einen gemeinsamen Lebensraum in einer sich wandelnden Gegenwart. Verbunden sind sie nicht durch Gleichheit, sondern durch die Verantwortung, die sie ihrer Zeit gegenüber tragen.

Ancestral

Avant-garde

Die Erweiterung des Seins

Prologue

Dieser Text erkundet den kulturellen Hintergrund Amazonischer Kunst

und die Weltanschauung, aus der sie hervorgeht.

Er zeichnet nach, wie sich im Westen die Trennung von Mensch und Natur herausbildete,

und wie indigene Perspektiven und neue wissenschaftliche Erkenntnisse

heute in unerwarteter Weise zusammenfinden.

Es ist eine Einladung, anders zu sehen: nicht als Beobachter einer Welt, sondern als Teil von ihr.

Von der Trennung von der Natur zur Wiederentdeckung der Zugehörigkeit

Einleitung

„Für uns sind Flüsse, Berge, Tiere keine Besitztümer oder Waren. Sie sind unsere Verwandten, mit denen wir in einem ständigen Dialog des Respekts stehen.“Ailton Krenak

Stellen wir uns vor, wir stehen im Amazonas-Regenwald. Für die westliche Wahrnehmung ist dies eine Ansammlung von Objekten: Bäume, Pflanzen, Tiere, Erde.

Für die indigenen Völker, die seit Jahrtausenden in dieser Welt leben, ist das, was sie umgibt, jedoch kein Es, sondern ein Du. Der Jaguar ist kein Raubtier in einem Nahrungsnetz, sondern ein Selbst mit eigener Perspektive, das die Welt ebenso subjektiv erlebt wie wir. Der Fluss ist nicht nur eine Wassermasse, sondern eine Lebensader, ein Ahne, ein Erzähler. In dieser Weltsicht denkt der Wald.

Eine Welt die fühlt: Die indigene Erfahrung des Lebendig-Verbundenseins

Diese Sichtweise, die im Westen lange als „primitiver Animismus“ missverstanden wurde, ist kein naiver Glaube, sondern eine tiefgehende Form, Wirklichkeit zu verstehen. Sie beruht auf der Annahme, dass alles, was existiert, eine Innenseite besitzt: einen Standpunkt, eine Form des Erlebens, eine eigene Art, in Beziehung zu stehen. Die Welt ist kein Nebeneinander isolierter Dinge, sondern ein dichtes Gefüge wechselseitiger Bedeutungen.

Diese Erfahrung ist nicht konzeptuell, sondern existenziell. Sie wird im Körper gespürt, in der Gemeinschaft gelebt und in der Kunst gefeiert. Die Felsbilder, Körperbemahlungen, Zeichen und Symbole in der amazonischen Kunst, Textile und keramische Muster sind keine Dekorationen, keine bloßen Abbildungen; sie sind Akte der Teilhabe, Übersetzungen der Perspektiven anderer Wesen in eine gemeinsame, schöpferische Sprache.

In dieser Kosmologie existiert keine fundamentale Trennung zwischen menschlichem Geist und Natur, zwischen Subjekt und Objekt. Mensch, Tier, Pflanze und Stein sind Teilnehmer desselben lebendigen Ganzen – einer Wirklichkeit, die nicht aus Dingen besteht, sondern aus Beziehungen.

Die europäische Ideengeschichte nahm einen anderen Weg

Schrittweise tauschte sie das Zugehören gegen ein Mirgehören

und verlor die Erfahrung gelebter Verbundenheit

Der Mensch als Maß aller Dinge: Zur Geschichte einer westlichen Perspektive

Diese Vorstellung ist kein universelles Gesetz, sondern das Resultat einer langen geistigen Entwicklung. Sie wuchs aus einer besonderen Konstellation von Philosophie, Theologie und Wissenschaft. Bis heute prägt sie unser Selbstverständnis und unser Verhältnis zur Welt, oft ohne dass wir es bemerken.

Als der Sophist Protagoras im 5. Jahrhundert v. Chr. erklärte, „der Mensch ist das Maß aller Dinge“, war dies zunächst ein Akt erkenntnistheoretischer Befreiung. Wahrheit, so seine Einsicht, ist perspektivisch. Sie erscheint dem Menschen in der Weise, wie er sie wahrnimmt. Damit entzog er den Göttern die alleinige Deutungshoheit über die Realität. Es war ein Schritt zur Autonomie des Denkens – nicht zur Herrschaft über die Welt.

Gedanken der Antike

Ein erster Schritt liegt bereits in Platons antiker Philosophie. Mit seiner Ideenlehre schuf er eine fundamentale Hierarchie: Die wahre, unveränderliche Realität liegt in der rein geistigen Welt der Ideen. Die sinnlich erfahrbare Welt der Natur wird zum bloßen Abbild der Ideen degradiert und damit zur zweitrangigen Realität.

Bei Aristoteles verfestigte sich die Hierarchisierung weiter in der Vorstellung einer gestuften Ordnung des Seins. Zwar sah er noch Kontinuität zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen, doch die Vernunft des Menschen begann, ihn zunehmend über die Natur zu erheben. Der Mensch stand an der Spitze – legitimiert durch die Vernunft. Die Natur unter ihm wurde zum Mittel, nicht zum Gegenüber.

Das Heilige verlässt die Natur – Die Vertreibung aus dem Garten

Im christlichen Mittelalter verschob sich das Maß erneut. Nun galt Gott als der absolute Bezugspunkt aller Ordnung. Der Mensch hatte sich in eine vorgegebene göttliche Hierarchie einzufügen. Gleichzeitig enthielt die biblische Tradition jedoch eine folgenreiche Passage: „Macht euch die Erde untertan“ (Genesis 1,28). Dieser Herrschaftsauftrag wurde lange Zeit im Sinne einer verantwortlichen Bewahrung verstanden. Doch mit der beginnenden Neuzeit veränderte sich seine Lesart.

Die jüdisch-christliche Tradition verschärfte die beginnende Spaltung, indem sie ihr eine theologische Dimension verlieh. In vielen Ausprägungen des westlichen Christentums erschien Gott nun als Schöpfer, der außerhalb seiner Schöpfung steht. Mit dieser Vorstellung zog sich das Heilige aus der Natur zurück; das Göttliche verlagerte sich in eine jenseitige Sphäre.

Zentral in diesem Weltbild ist das Motiv der Vertreibung. Der Mensch verliert den Garten Eden – den Ort ursprünglicher Nähe zu Gott und zur Erde – und findet sich in einer Wirklichkeit wieder, die fortan unter dem Zeichen der Notwendigkeit steht. Die Natur ist nicht länger Verbündete, sondern Gegenüber, das bearbeitet und überwunden werden muss. Arbeit tritt an die Stelle von Beziehung.

In vielen Ausprägungen dieser Tradition geht damit ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Körperlichen einher. Leiblichkeit und Sinnlichkeit geraten unter Verdacht, ebenso die Fülle der Natur. Sie erscheint als etwas, das gezügelt werden muss, damit sich das Geistige entfalten kann.

Die Renaissance: Der Mensch im Zentrum

In der Renaissance entdeckte man Protagoras wieder – jedoch unter neuen Vorzeichen. Aus der Einsicht in die Perspektivität menschlicher Erkenntnis wurde schrittweise eine Aufwertung des Menschen selbst. Nicht mehr nur als erkennendes Subjekt, sondern als Mittelpunkt der Ordnung.

Während Pico della Mirandola den Menschen philosophisch in die Mitte stellte, gab Leonardo da Vinci dieser Idee ein Bild: Sein vitruvianischer Mensch, mit ausgestreckten Gliedmaßen in Kreis und Quadrat, wurde zur Ikone eines Zeitalters, das den Menschen zum Maß aller Dinge erhob.

Die Natur verlor ihren sakralen Status. Sie wurde nicht länger als beseelter Kosmos oder lebendiger Zusammenhang verstanden, sondern zunehmend als Objekt menschlicher Nutzung und Gestaltung.

Vom Beobachter zum Architekten

Was in der Antike als erkenntnistheoretische Bescheidenheit begann, nämlich dass wir die Welt nur durch unsere menschliche Wahrnehmung erfahren können, wurde in der Renaissance zum kulturellen Anspruch, sie nach menschlichen Maßstäben zu ordnen. Der Mensch wurde nicht nur Beobachter, sondern Gestalter – nicht nur Deutender, sondern Architekt der Wirklichkeit.

Hier liegt die eigentliche Wende: Nicht Götter, nicht Naturkräfte, sondern der Mensch mit seiner Vernunft und seinen Interessen wurde zum zentralen Bezugspunkt für Wahrheit und Wert. Eine Entwicklung, die den westlichen Humanismus hervorbrachte.

Der Mensch, fähig zur Vernunft, zur Selbstbestimmung, zur Gestaltung, rückte ins Zentrum von Bildung, Kunst und Wissenschaft.

Doch genau dieser Anspruch, der die Würde des Menschen begründete, trug auch den Keim seiner Kritik in sich. Denn wer den Menschen zum Maß macht, muss sich fragen lassen, welcher Mensch gemeint ist – und um welchen Preis.

Galileo Galilei (1564–1642) gab dieser Haltung wissenschaftliche Form: Das Buch der Natur, so seine Überzeugung, ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Was sich nicht messen lässt, verliert an Realität. Qualitäten werden zu Quantitäten, Wahrnehmung zu Messwerten.

Eine andere Stimme

Baruch de Spinoza (1632–1677), Zeitgenosse Descartes’ und Bacons, formulierte eine radikale Gegenposition: Deus sive Natura – Gott oder die Natur. In seiner „Ethica“, die 1677 postum erschien, entwarf er eine Philosophie radikaler Einheit. Für ihn war die Trennung von Mensch und Natur, von Schöpfer und Schöpfung, eine Illusion des Denkens. Alles, was existiert, ist Ausdruck einer einzigen, ungeteilten Substanz. Der Mensch steht nicht über der Natur – er ist eine ihrer Erscheinungsweisen.

Bereits 1656 wurde Spinoza aus der jüdischen Gemeinde Amsterdams exkommuniziert. Seine Schriften kursierten lange im Verborgenen, seine Gedanken galten als gefährlich. Die Einheit von Gott und Natur stellte nicht nur religiöse Autoritäten infrage, sondern auch die entstehende Hierarchie zwischen Mensch und Welt.

Die Entseelung der Welt

Die entscheidende Spaltung markiert jedoch die frühe Neuzeit in der Philosophie Descartes‘: „Ich denke, also bin ich“ – und alles andere ist nur Materie.

Mit der cartesianischen Teilung wurde die Trennung zwischen dem denkenden Subjekt und der ausgedehnten, geistlosen Materie radikalisiert. Der Mensch, ausgestattet mit Vernunft und Geist, wird zum alleinigen Handelnden erhoben. Die gesamte nichtmenschliche Welt – Tiere, Ökosysteme, sogar der eigene Körper – wird zum passiven Material, das in Besitz genommen, genutzt und ausgebeutet werden darf.

Diese Spaltung wurde zu einer der geistigen Rechtfertigungen der Kolonialisierung: Sie erklärt die Welt zur Ware und den Menschen zu ihrem Herrn.

Von Kosmos zu Uhrwerk

Dieses Denken fand seine perfekte wissenschaftliche Form im mechanistischen Weltbild Isaac Newtons. Das Universum erschien als berechenbares Uhrwerk, regiert von universellen Gesetzen. Was blieb, war Mechanik, die Frage nach Sinn und Erleben wurde zunehmend irrelevant.

Erkenntnis wurde gleichbedeutend mit Kontrolle; Wissen wandelte sich vom Verstehen zum Instrument der Verfügung. In dieser Sicht verliert die Natur jede Innenseite; sie wird zur berechenbaren Ressource. Die Natur sollte nicht mehr verstanden, sondern verfügbar gemacht und beherrscht werden.

Der Mensch als Besitzer, die Natur als Eigentum

Die cartesianische Spaltung schuf die metaphysische Grundlage – drei andere Denker lieferten die politische, ökonomische und rechtliche Legitimation:

Francis Bacon (1561–1626) formulierte das Programm der Naturbeherrschung mit unnachgiebiger Klarheit: „Wissen ist Macht”, um die Natur „auf die Folter zu spannen” und nutzbar zu machen. Natur ist Objekt technischer Verwertung.

Thomas Hobbes (1588–1679) übertrug Mechanik auf den Menschen: Naturzustand als Krieg aller gegen alle. Sicherheit und Eigentum legitimieren den starken Staat – ein Menschenbild, das Kolonialexpansion ermöglichte.

John Locke (1632–1704) lieferte die Rechtsgrundlage: Land gehört dem „fleißigen“ Bearbeiter. Gemeinschaftlich genutztes indigenes Land galt als terra nullius – herrenlos. Locke beeinflusste damit die koloniale Landnahme maßgeblich.

Auf diese metaphysische und politische Grundlage setzte die Aufklärung auf – mit dem Anspruch, universelle Vernunft zu verkörpern, die jedoch ein europäisches Gesicht trug.

Die Aufklärung

Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts verkündete universelle Vernunft und Menschenrechte, schrieb beides jedoch faktisch mit europäischer Hand. Was als universell galt, war an europäischen Maßstäben gemessen. Kants ‚Unmündigkeit‘ legitimierte die Vormundschaft über ‚unaufgeklärte‘ Völker, Hegels Weltgeschichte platzierte Europa an der Spitze des Fortschritts.

Die koloniale „Zivilisierungsmission” wurde so zur Pflicht: Europäer brachten nicht nur Waren und Waffen, sondern „Vernunft selbst”. Heute sind es Waren, Waffen und „Demokratie“. Die zugrunde liegende Denkweise prägt unsere Gesellschaft und die globale Wirtschaft bis heute.

Gegenstimmen innerhalb der Aufklärung

Die Aufklärung war alles andere als einig. Sie war ein Schauplatz heftiger Widersprüche. Kluge Köpfe wie Diderot warnten schon früh davor, dass die Freiheit der Europäer nicht auf der Unfreiheit anderer Völker errichtet werden darf. Er argumentierte: Wenn alle Menschen vernunftbegabt und von Natur aus frei sind, dann sind Kolonialismus und Sklaverei illegitim.

Denis Diderot, (1713–1784) gehörte zu den radikalsten Denkern. Er kritisierte den Kolonialismus nicht aus Mitleid, sondern aus Prinzip. In seinem Beitrag zur Histoire des deux Indes (1770) findet sich der Satz:

„Das Recht der Entdeckung existiert nicht. Ein Europäer erwirbt kein Eigentum, indem er einen Strand betritt.“

Die Kolonisatoren nannte er andernorts „gefährliche Gäste“. Die Histoire, an der Diderot und Abbé Raynal, (1713–1796) gemeinsam arbeiteten, war einer der einflussreichsten Texte des 18. Jahrhunderts – verboten, gelesen, heimlich zirkuliert. Raynal prophezeite einen großen Aufstand der Unterdrückten; vierzig Jahre später wurde sie in der Haitianischen Revolution Wirklichkeit.

Montesquieu, (1689–1755) führte die Absurdität der Sklaverei ironisch vor: „Es ist unmöglich anzunehmen, dass Gott […] eine Seele in einen schwarzen Körper gelegt habe.“ Ob dies eindeutige Gegnerschaft belegt, ist umstritten – deutlich ist seine Lächerlichmachung rassistischer Argumente.

Im Lärm der Profitgier

Doch diese Stimmen verhallten. Viele einflussreiche Denker wie Kant oder Hume teilten rassistische Vorurteile, die es ihnen erlaubten, ihre Ideale von Freiheit auf Europäer zu beschränken. Wer vom Kolonialismus profitierte, kontrollierte Universitäten und Verlage; radikale Kritik wurde zensiert oder als „weltfremd“ abgetan.

Diderots Warnung kam 1770. Hundert Jahre später war die Hälfte der Welt kolonisiert. Die Warnung war da. Sie wurde nur nicht gehört.

Die Vertreibung aus der Verwandtschaft

An der Schwelle zum Industriezeitalter und dem Hochimperialismus vollendete Charles Darwin (1809–1882), was Descartes begonnen hatte: Wenn die Natur zur Maschine gemacht wurde, dann erklärte Darwin, wie diese Maschine sich ohne Gott oder Geist von selbst zusammenbaute. Es war die Geburtsstunde einer Biologie, die den Hochimperialismus mit der Logik des Stärkeren untermauerte.

Darwin beschrieb die Evolution als einen rein mechanischen Prozess – Variation, Selektion, Anpassung. Was oberflächlich wie eine Rückkehr des Menschen in die Natur aussah, war in Wahrheit seine endgültige Einordnung in eine geistlose Biologie. Leben wurde erklärbar ohne jeden Bezug auf Bedeutung oder inneres Erleben. Die Biologie wurde materialistisch, und der Mensch zum bloßen Resultat blinder Naturprozesse – ein hochentwickeltes Tier in einer ansonsten seelenlosen Welt.

Damit war die Entzauberung vollendet. Wenn selbst das Leben zur bloßen Mechanik degradiert wird, verliert die Natur ihre letzte Heiligkeit und wird endgültig zur berechenbaren Ressource.

Der Kontrast könnte nicht schärfer sein: Die Verwandtschaft zwischen den Wesen, die in amazonischen Kosmologien eine heilige Verpflichtung darstellt, wurde im Westen zu einer bloßen Kette von Abstammungszufällen degradiert.

Anatomie der Entfremdung: Die Welt als Ware

Was folgte, war keine Theorie, sondern Praxis. Das industrielle Zeitalter setzte diese Denkweise in materielle Realität um: Wälder wurden zu Holz, Flüsse zu Energie, Land zur abbaubaren Ressource. Der koloniale Blick übertrug dieselbe Logik auf Menschen und Kulturen, die als „naturverbunden“ galten – und damit als verfügbar. Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt wurde zur Rechtfertigungsstruktur für Ausbeutung, global wie ökologisch.

Die Folge ist eine radikale Entfremdung: Wir sind nicht länger Teil des lebendigen Netzwerks, sondern stehen ihm als distanzierte Beobachter und Verwalter gegenüber. Unsere emotionalen und intuitiven Verbindungen zur Welt – Zuneigung, Ehrfurcht, Verbundenheit – werden unter den Generalverdacht der Irrationalität gestellt. Echtes Empfinden für die Welt wird verdächtig, solange es sich nicht in Nützlichkeit oder soziales Kapital umsetzen lässt.

Die Welt erscheint kalt, fremd und bedeutungslos – ein perfektes Terrain für die Ausbeutung, die heute in gesellschaftlicher, ökologischer und sozialer Krise gipfelt.

Die Vereinfachung der Welt

War sie ein Irrtum – oder eine historisch folgenreiche Vereinfachung?

Die Trennung lässt sich als radikale Reduktion beschreiben – als der Versuch, Komplexität durch klare Grenzziehungen beherrschbar zu machen. Aus der begrenzten, sinnlichen Erfahrung und dem technischen Unvermögen, komplexe Vernetzungen zu messen, wurde ein metaphysisches Prinzip abgeleitet. Man schloss voreilig von sichtbarer Distanz auf eine fundamentale Trennung.

Die Grenzen der Wahrnehmung

Die Werkzeuge fehlten: Ohne Mikroskope, ohne Kenntnisse molekularer Prozesse oder systemischer Rückkopplungen erschien die Natur als Ansammlung isolierter Objekte. Wechselwirkungen blieben unsichtbar, nicht weil sie nicht existierten, sondern weil sie nicht messbar waren.

Auf dieser begrenzten Wissensbasis entstand die Annahme einer grundlegenden Trennung zwischen Geist und Materie, Kultur und Natur – mit weitreichenden Folgen. Indigenes Wissen wurde im Rahmen dieses Paradigmas als vorwissenschaftlich eingeordnet oder als Aberglauben diskreditiert.

Ein Produktiver Irrtum

Die scharfe Kritik an diesem Trugschluss ist aus heutiger Sicht berechtigt, doch eine historische Betrachtung muss auch die Funktionalität dieser Perspektive anerkennen.

Descartes‘ Dualismus schuf die Position eines denkenden Subjekts, von dem aus die Welt systematisch erkundet werden konnte. Newtons Mechanik war für Physik und Technik phänomenal erfolgreich. Die historische Trennung war eine folgenreiche Reduktion auf begrenzter Wissensbasis – und zugleich ein entscheidender Schritt in der Entwicklung westlicher Wissenschaft.

Wissenschaft widerlegt sich selbst

Bemerkenswert ist, dass die mit dieser Methode etablierte Naturwissenschaft heute zu Erkenntnissen gelangt, die ihre ursprünglichen Annahmen relativieren. Quantenbiologie, Ökologie und Systemtheorie machen Zusammenhänge sichtbar, die lange unsichtbar blieben: Wechselwirkungen, Netzwerke, gegenseitige Abhängigkeiten.

Die historische Trennung war eine folgenreiche Reduktion auf begrenzter Wissensbasis, und zugleich ein entscheidender Schritt in der Entwicklung westlicher Wissenschaft. In gewisser Weise bereitet sie heute ihre eigene Revision vor.

Die Rationalität der Ausbeutung

Die oft zitierte Trennung von Geist und Materie, Kultur und Natur war kein harmloser Irrtum der Ideengeschichte und kein neutraler Entwicklungsschritt des westlichen Denkens. Sie bildete die geistige Grundlage für Enteignung, Zerstörung und Entmenschlichung. Was in Europa als erkenntnistheoretischer Fortschritt gefeiert wurde, bedeutete andernorts den Verlust von Land, Sprache, Wissen und Leben.

Indigene Weltanschauungen wurden nicht widerlegt, sondern zum Schweigen gebracht – durch Missionierung, Gewalt und die gezielte Zerschlagung sozialer Strukturen, Sprachen und spiritueller Autoritäten.

Im Amazonasgebiet zeigte sich diese Logik besonders brutal während des Rubber Booms: Ganze Gemeinschaften wurden versklavt oder in Schuldknechtschaft gezwungen, Dörfer wurden zerstört, Widerstand grausam gebrochen. Die Überlebenden tragen diese Narben bis heute – in Form von Landverlust, kultureller Fragmentierung und generationellem Trauma.

Der wirtschaftliche Aufstieg Europas und später Nordamerikas war eng mit der kolonialen Expansion verknüpft. Die gewaltsame Aneignung von Ressourcen und versklavte Arbeitskräfte trugen, neben Institutionen und technologischen Innovationen wesentlich zu jenem Kapital bei, auf dem sich der moderne Wohlstand entwickelte.

Diese historische Tatsache wird oft übersehen – sie gehört zur ganzen Wahrheit.

Erinnern gegen das Vergessen

Bis heute werden diese Realitäten in Schulbüchern und öffentlichen Narrativen beschönigt: als Entdeckung, als Eroberung, als Zivilisierung – als notwendiger Preis des Fortschritts.

Wer heute über indigene Kosmologien spricht, ohne diese Geschichte mitzudenken, trennt Erkenntnis von Verantwortung. Er übersieht, dass diese Wissensformen nicht verschwanden, sondern systematisch bekämpft und vielfach zerstört wurden.

Es war ein Absolutheitsanspruch, der andere Weltanschauungen nicht nur missverstand, sondern als minderwertig brandmarkte. Aus dieser Haltung heraus wurden indigene Kosmologien zu Aberglauben erklärt, soziale Strukturen diffamiert, geistige Autoritäten gezielt eliminiert. Missionierung, Enteignung und Gewalt folgten nicht bloß aus Gier oder Unwissen, sondern aus der Überzeugung, die einzige legitime Wahrheit zu besitzen

Die Moral der Eroberung

Diese Denkweise verlieh der Expansion eine moralische Rechtfertigung. Auslöschung wurde zu „Zivilisierung“, Aneignung zu „Entdeckung“, Unterwerfung zu „Fortschritt“. Dass daraus ein Wohlstand entstand, der bis heute ungleich verteilt ist, gehört zur historischen Realität – ebenso wie das Schweigen, das viele dieser Zusammenhänge bis heute begleitet.

Die Dekolonialisierung des Denkens ist mehr als Philosophie: Sie ist Gerechtigkeit und Wiederentdeckung. Sie bedeutet, die ganze Geschichte anzuerkennen und eine gleichwertige Weltsicht wieder einzubeziehen – jahrtausendealte Weisheit, die tiefe Verbundenheit zur Natur und ein Verständnis des Lebens bewahrt hat.

Dieses Motiv von Macht und Rechtfertigung spiegelt sich in den Worten eines Conquistadors wider. Bernal Díaz del Castillo schrieb in seiner Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1568, sinngemäße Übersetzung):

“Wir kamen nach Amerika, um das Land im Namen des Königs von Spanien zu erobern, um Licht zu denjenigen zu bringen, die im Dunkeln lebten – und auch, um reich zu werden.”

Das Ende der Trennung

Wie Philosophie, Wissenschaft und Kunst eine neue Verbundenheit entdecken

Die Wiederentdeckung der Zugehörigkeit

„Man kann nicht geben, was man nicht hat. Es geht nicht um Geld und was man damit anfangen kann. Es geht um Verständnis, Liebe, Mitgefühl, Engagement und die Einheit mit allen Lebewesen.“

– Erica Violet Lee (Moosetail), Cree-Nation

Die große Spaltung hat nicht nur die Welt kolonisiert, sondern auch unser Selbstverständnis.

Wir haben verinnerlicht, was einst zur Rechtfertigung kolonialer Expansion diente: ein Weltbild, das das denkende Ich zur einsamen Festung erhebt und den Rest entseelt – die Natur, andere Menschen und Kulturen, schließlich auch unsere eigene sinnliche und emotionale Erfahrung.

Diese Logik sitzt tiefer: Sie hat unsere Wahrnehmung kolonisiert. Die Spaltung in Herrschende und Beherrschte wiederholt sich im Inneren. Sie degradierte den Körper, die Gefühlswelt und die Intuition zu einer Art innerer Kolonie, die der Kontrolle durch die Vernunft unterworfen wurde.

Der Westen lebt in einem Käfig. Wir definieren unser Ich an der Hautoberfläche; alles darüber hinaus erscheint als Außenwelt, Objekt, Ressource. Das ist keine Beschreibung der Wirklichkeit – es ist eine Entscheidung.

Die Dekolonialisierung des Denkens

Der Westen lebt in einem Käfig. Wir definieren unser Ich an der Hautoberfläche; alles darüber hinaus erscheint als Außenwelt, Objekt, Ressource. Das ist keine Beschreibung der Wirklichkeit – es ist eine Entscheidung.

Dekolonialisierung des Denkens bedeutet, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Indigene Kosmologien erfahren dabei eine radikale Neubewertung. Was einst als primitiv galt, wird heute zur Quelle: Diese Weltbilder erinnern uns an unsere fundamentale Zugehörigkeit.

Eine Kulturelle Entscheidung

Sie zeigen uns, dass die Trennung nicht naturgegeben, sondern eine kulturelle Entscheidung ist.Die Naturverbundenheit ist keine Eigenschaft, die wir verloren haben; wir haben sie lediglich verlernt.

Sie bricht in Momenten authentischer Verbindung durch – im Anblick eines gewaltigen Sternenhimmels, in der Stille des Waldes, am Ufer eines Ozeans. Die innere Anspannung löst sich, und mit ihr das Empfinden, ein isoliertes Selbst zu sein.

Der norwegische Philosoph Arne Næss nannte es Deep Ecology: Das Selbst erweitert sich, bis es die gesamte Natur einschließt. Sorge für die Welt wird dann nicht zur moralischen Pflicht, sondern zur Selbstsorge.

Wir schützen den Wald nicht, weil ein Gesetz es vorschreibt, sondern weil wir erkennen, dass der Wald Teil unseres erweiterten Selbst ist. Wer Zugehörigkeit wirklich spürt, braucht keine Moralpredigten. Man schützt die Natur dann so natürlich, wie man seine eigene Hand vor dem Feuer schützt.

Um Realisten zu sein, müssen wir Animisten werden.

Denn die Welt ist animiert – ein lebendiges Gefüge aus sich gegenseitig konstituierenden Perspektiven. Philosophie, Wissenschaft und Kunst öffnen auf je eigene Weise Wege zurück zu dieser Einsicht: die Philosophie, indem sie den Dualismus von Geist und Welt befragt; die Wissenschaft, indem sie in den Netzwerken des Lebens das Miteinander erkennt, das alles trägt; und die Kunst, indem sie spürbar macht, was jenseits der Worte liegt – unsere Resonanz mit der Welt.

Eine dekolonialisierte Form des Denkens ist kein bloßer Akt der Kritik. Sie ist ein schöpferischer Akt: das Wiedererlernen von Beziehung.

Der große Fehler der Moderne war, indigene Erzählungen wie schlechte Naturlehre zu lesen. Man hat sie an den Maßstäben der Naturwissenschaft gemessen und als falsche Theorien oder Aberglauben entsorgt. Dabei waren sie nie als Sachtexte gedacht, sondern als Formen der Orientierung – als Bilder, die zeigen, wie man lebt, wie man sieht, wie man handelt.

Ancestral Avant-garde: Die Zukunft der Verbundenheit

Wenn die Moderne durch Abgrenzung entstand, dann kann ihre Aufhebung nur in erneuter Verbindung liegen.

Ancestral Avant-garde ist kein romantisches Zurück zur Natur. Es ist der Versuch, das sogenannte Wissen von gestern als Weisheit für heute zu erkennen: als Quelle von Haltung, Maß und Beziehung in einer aus den Fugen geratenen Gegenwart.

Die Wissenschaft kann Daten, Analysen und Erklärungen liefern, doch Sinn und ethische Orientierung entstehen dort, wo verschiedene Wahrheiten einander begegnen.

„Das Gegenteil einer richtigen Aussage ist eine falsche Aussage. Aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann eine weitere tiefe Wahrheit sein.“ – Niels Bohr

Amazonische Kunst als orientierende Kraft

Wenn zwei Wahrheiten einander begegnen, entsteht nicht Verwirrung, sondern Orientierung. Amazonische Kunst ist eine Schule des Sehens: die Welt nicht als Sammlung toter Dinge, sondern als Gemeinschaft von Subjekten, mit denen wir in einen schöpferischen Dialog treten.

Dieser Animismus hat nichts mit Naivität zu tun. Er ist eine einfache, aber folgenschwere Einsicht darüber, was ein gelingendes Leben braucht.

Wo die moderne Wissenschaft uns Fakten liefert, liefert uns die Kunst orientierende Bilder. Sie fordert uns auf, Pflanzen und Tieren mit derselben Sorgfalt zu begegnen wie uns selbst, nicht weil eine wissenschaftliche Theorie darauf hinweist, sondern weil es die vernünftigste Haltung in einer lebendigen Welt ist.

Es ist der Ausstieg aus diesem engen Gehege einer mechanischen, rein auf Nützlichkeit fixierten Weltsicht hin zu einem Bewusstsein der Teilhabe, das uns wieder zu Teilnehmern macht.

In dieser Begegnung entdecken wir nicht das Fremde, sondern das Verdrängte: unsere Rolle im Netz wechselseitiger Beziehungen, das alle Wesen umfasst.

Das Ende der Einsamkeit

Der moderne Dualismus ist im Grunde ein Ausdruck tiefer Einsamkeit. Er versucht, das, was uns als Menschen ausmacht – unser Fühlen, unser Hoffen, unser inneres Licht – zu retten, indem er es in ein unzugängliches Inneres sperrt: unseren Kopf. Draußen ist nur kalte Mechanik, tote Materie, ein leeres Räderwerk. Wir sind die einsamen Piloten in einer seelenlosen Maschine.

Doch dieser Rettungsversuch ist der Irrtum.

Die Täuschung liegt offen: Vernunft bedeutet nicht Abgrenzung von der Welt, sondern die Fähigkeit, sich in ihr zu orientieren. Reife Vernunft erkennt, dass wir niemals allein waren.

Das Gespräch mit der Welt

Der Geist ist kein Fremdkörper in der Materie. Er ist das Gespräch, das die Welt mit sich selbst führt. Wenn wir einen Baum berühren oder den Wind spüren, begegnet uns kein „totes Ding“, sondern ein vertrautes Gegenüber. Quantenphysik und Biologie bestätigen nur, was indigene Kosmologien seit Jahrtausenden wissen: Wir sind Knotenpunkte in einem leuchtenden Gewebe aus Beziehungen.

Sich unter dieses Bild zu stellen, heißt nicht, den Verstand zu verlieren. Es heißt, ihn endlich wieder atmen zu lassen. Es ist der Schritt aus dem kalten Labor der Trennung ins warme Licht der Teilhabe. Wir müssen die Welt nicht „beherrschen“, um sicher zu sein. Wir müssen nur wieder lernen, mit ihr zu denken, zu fühlen und zu sein.

Das ist keine Rückkehr in die Vergangenheit. Es ist die Ankunft in einer Wirklichkeit, die wir viel zu lange verdrängt haben. Das ist Ancestral Avant-garde.

„Das Netz der Beziehungen zwischen den Teilchen ist wirklich fundamentaler als die Teilchen selbst.“ – Werner Heisenberg

Die wissenschaftliche Revolution – Die Auflösung des isolierten Objekts

Was seit Jahrtausenden im Amazonas gelebt wird, findet ein überraschendes Echo in den Laboren der Quantenphysik.

Perspektivismus trifft Quantenphysik

Der amazonische Perspektivismus sieht Menschen, Tiere, Pflanzen und Flüsse als Personen mit eigenem Geist, unterschieden nur durch ihren Körper. Ein Jaguar erlebt sich als Mensch, der jagt; aus seiner Sicht sind wir die wilden Tiere. Die Quantenphysik bestätigt auf ihre Weise: Die Welt besteht nicht aus isolierten Objekten, sondern aus Beziehungen.

Quantenverschränkung zeigt, dass zwei Teilchen über Distanzen fundamental verbunden bleiben, ihre Zustände korrelieren sofort, unabhängig von der Entfernung. Und die Quantenbiologie geht noch weiter: Leben nutzt diese Prinzipien aktiv. Photosynthese arbeitet mit Quantenkohärenz, Vögel navigieren möglicherweise über Quanteneffekte in ihren Augen.

Beide Weltbilder, das amazonische wie das quantenphysikalische, lösen damit die alte Spaltung von vereinzelten Teilen auf. Sie sehen ein Universum aus Verbindungen, nicht aus Einzelteilen. Was indigene Weltanschauung als Zugehörigkeit beschreibt, misst die Physik als universelle Relationalität.

Die Quantenphysikerin Karen Barad nennt es „Intra-Aktion“: Dinge entstehen nicht vor ihren Beziehungen, sondern durch sie. Wir treten nicht in eine Welt ein, wir entstehen aus ihr. Erkenntnis ist daher niemals objektiv-distanziert, sondern immer ein Akt der Berührung.

Das Holobiont-Konzept: Ende des isolierten Selbst

Die radikalste biologische Herausforderung für die Mensch-Natur-Trennung kommt von Lynn Margulis und dem Holobiont-Konzept: Jeder vielzellige Organismus, auch der Mensch, ist kein einzelnes Wesen, sondern ein Superorganismus.

Ein großer Teil unserer Zellen ist nicht-menschlich: Bakterien, Pilze, Viren. Sie sind keine Mitfahrer, sondern Mitspieler: Sie verdauen unsere Nahrung, trainieren unser Immunsystem, steuern unsere Stimmung. Unser „zweites Genom“ erweitert unser genetisches Repertoire um ein Vielfaches.

Die Konsequenz ist atemberaubend: Die Grenze zwischen „Ich“ und „Natur“, zwischen „innen“ und „außen“ löst sich von innen heraus auf. Der menschliche Körper ist keine abgeschlossene Einheit, sondern ein lebendiges Ökosystem, ständig im Austausch mit der Welt.

Wenn schon unser eigener Körper ein symbiotisches Gefüge ist, wird die Idee einer Kultur „außerhalb“ der Natur biologisch absurd. Nicht-Verbunden-Sein ist unmöglich. Die Frage ist nur: Pflegen wir diese Verbindung, oder nutzen wir sie aus?

Epigenetik: Gene im Dialog mit der Welt

Auch unsere Gene sind nicht isoliert. Die Epigenetik zeigt: Unsere Umwelt – Ernährung, Stress, soziale Beziehungen – steuert direkt, welche Gene aktiv sind und welche stumm bleiben. Was wir erleben, wird biologisch wirksam, manchmal über Generationen hinweg.

Die scharfe Grenze zwischen „Natur“ als unveränderlichem Bauplan und „Kultur“ als äußerem Einfluss verschwindet: Wir sind eine lebendige Antwort auf unsere Umgebung. Gene und Umwelt stehen in ständigem Dialog, Natur und Kultur sind untrennbar verwoben.

Wenn bereits unsere biologische Identität ein Produkt wechselseitiger Beziehungen ist, wird die Idee eines von der Natur getrennten menschlichen Subjekts vollends unhaltbar. Wir sind nicht Herrscher über eine äußere Natur, sondern Teil eines kontinuierlichen Austauschs, der uns von innen heraus formt.

Das Wood Wide Web: Wälder als intelligente Gemeinschaft

Suzanne Simards bahnbrechende Entdeckung revolutionierte das Bild des Waldes: Das Wood Wide Web, ein unterirdisches Netzwerk aus Pilzfäden, verbindet Bäume miteinander. Sie tauschen nicht nur Nährstoffe und Wasser, sondern auch Warnsignale vor Schädlingen und Trockenheit aus.

Mutterbäume versorgen gezielt ihre eigenen Keimlinge. Beim Absterben geben sie ihr ökologisches Erbe ans Netzwerk weiter. Simard spricht von Kommunikation, Intelligenz, sogar Fürsorge, und diese Sprache ist angemessen. Bäume sind keine getrennten Einheiten der Forstwirtschaft, sondern vernetzte Subjekte in einem ökologischen Dialog. Ein Wald ist viel mehr als Bäume: Er ist ein komplexes, kooperatives Netzwerk, eine lebendige Gemeinschaft.

Denken mit der Welt

„Die Aufgabe ist nicht, zu sehen, was noch nie jemand gesehen hat, sondern zu denken, was noch nie jemand über das gedacht hat, was jeder sieht.“ – Erwin Schrödinger

Die Auflösung der Trennung erreicht uns dort, wo sie am intimsten ist: in unserem Denken selbst.

Das Gedächtnis braucht Orte: Erinnerungen leben in Straßen, Gerüchen, Gegenständen, nicht nur im Kopf. Wir denken mit unserer Umwelt, durch sie hindurch. Ein verlassenes Haus, ein vertrauter Pfad werden zu Trägern von Bedeutung. Werkzeuge denken mit: Stift, Smartphone, Auto werden zu Erweiterungen unseres Körpers. Sie verändern nicht nur, was wir tun, sondern auch, wie wir denken und sehen. Unser Geist endet nicht am Schädel, sondern dehnt sich mit jedem Werkzeug aus, das wir verwenden, und mit jedem Ort, den wir bewohnen.

Die Konsequenz: Es gibt kein isoliertes Ich-Denken. Wir sind relationale Wesen, verkörpert, eingebettet, durch Werkzeuge und Umwelt erweitert. Denken ist kein Besitz des Ich, sondern ein Prozess der Welt.

Wissen ist kein Besitz, sondern eine Form der Anwesenheit

Die westliche Philosophie des Geistes verbringt Jahrhunderte mit dem „Hard Problem“: Wie entsteht aus toter Materie subjektives Erleben? Innerhalb des dualistischen Rahmens ist das legitim. Aber es setzt voraus, was zu beweisen wäre: die ursprüngliche Spaltung.

Indigene Kosmologien kannten dieses Problem nie, nicht aus Naivität, sondern weil sie anders fragen: Die Welt ist relational, perspektivisch, immer schon lebendig. Es gibt keine tote Materie, die „bewusst“ werden muss, nur verschiedene Ausdrucksformen des Lebendig-Seins.

Das Hard Problem löst sich auf, sobald man die Trennung nicht voraussetzt. Es ist wie ein Mensch, der sein Kanu zersägt und sich wundert, warum er nicht über den Fluss kommt. Die Lösung liegt nicht im Zusammenfügen der Hälften, sondern im Erkennen, dass es nie hätte zersägt werden müssen.

Kein Selbst ohne Verbindung

Während westliche Philosophie Qualia und Intentionalität debattierte, praktizierten Huitoto, Shipibo und Uitoto längst eine andere Form des Wissens: In diesen Kosmologien ist Wirklichkeit nicht aus vereinzelten Objekten konstruiert, die von außen erkannt werden, sondern aus Beziehungen, die sich gegenseitig hervorbringen. Wissen bedeutet, in diese Beziehungen einzutreten, nicht sie von einem vermeintlich neutralen Standpunkt aus zu beschreiben. Die erkennende Person ist immer schon Teil dessen, was sie zu verstehen sucht.

Es gab nie Materie ohne Innenseite, nie Objekte ohne Perspektive, nie Selbst ohne Verbindung.

„Die größten Probleme der Welt sind das Ergebnis der Differenz zwischen der Art und Weise, wie die Natur funktioniert, und der Art und Weise, wie die Menschen denken.“ — Gregory Bateson

Die Philosophische Wende: Rückkehr zum relationalen Denken

Diese übereinstimmende Erkenntnis aus Quantenphysik, Ökologie, Biologie und Kognitionswissenschaft ist mehr als eine bloße theoretische Verknüpfung. Sie kündigt einen grundlegenden Wandel an mit tiefgreifenden praktischen Konsequenzen.

Die ethische Konsequenz: Verantwortung aus Zugehörigkeit

Wenn die Welt tatsächlich ein Kosmos wechselseitiger Beziehungen ist, vom Quantenfeld bis zum Ökosystem, vom Mikrobiom bis zum kulturellen Weltbild, dann wird jede Handlung zu einem Eingriff in ein lebendiges Ganzes.

Die alte, auf Trennung basierende Ethik der Herrschaft und Ausbeutung erweist sich nicht nur als falsch, sondern als selbstzerstörerisch. Sie ignoriert Wechselwirkungen, die uns letztlich selbst treffen.

Die eigentliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts besteht daher nicht darin, die Zugehörigkeit weiter zu belegen, sondern darin, aus ihr zu leben und sie zu gestalten. Dies erfordert eine Ethik der Pflege und Reziprozität gegenüber Lebewesen, Ökosystemen und zukünftigen Generationen.

Sie verlangt, indigene und wissenschaftliche Welterkenntnis als komplementäre Wege anzuerkennen, und politische wie wirtschaftliche Modelle zu entwickeln, die Wechselseitigkeit statt grenzenloser Extraktion als Grundlage nehmen.

Die Überwindung der großen Trennung ist die Voraussetzung für eine überlebensfähige und lebenswerte Zukunft. Die Frage lautet nicht mehr: „Was können wir der Natur nehmen?“, sondern: „Wie können wir als Teil von ihr verantwortungsvoll handeln?“

Von der Einsicht zur Praxis:

Die Einsicht in unsere Zugehörigkeit bleibt leer, wenn sie nicht gelebt wird. Glücklicherweise entfalten sich weltweit bereits Praktiken und Rechtsformen, die dieses relationale Weltbild in die Tat umsetzen und den Paradigmenwechsel institutionalisieren.

Ecuador nahm 2008 die Rechte der Natur, Pachamama, in seine Verfassung auf. Neuseeland erkannte 2017 den Fluss Whanganui als rechtliche Person mit eigener Stimme an. Hier wird die Natur nicht mehr als Objekt des Schutzes, sondern als Subjekt mit eigenem Rechtsanspruch anerkannt, eine direkte Übersetzung animistischer Kosmologien in das moderne Staatswesen.

Die Permakultur entwirft Agrarsysteme nicht als industrialisierte Monokulturen, sondern als selbsterhaltende Ökosysteme, die natürliche Kreisläufe nachahmen. Sie versteht den Menschen als gestaltenden Teil des ökologischen Netzwerks, nicht als externen Kontrolleur. Jede Handlung fragt: Wie stärkt sie die Beziehungen zwischen Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren?

Ethik der Gegenseitigkeit

Modelle wie die Gemeinwohl-Ökonomie bewerten ökonomischen Erfolg nicht primär an finanziellen Gewinnen, sondern an der Steigerung des menschlichen Wohlbefindens, der ökologischen Belastbarkeit und der sozialen Gerechtigkeit. Sie institutionalisieren die Erkenntnis, dass wahrer Wohlstand aus der Qualität unserer Beziehungen zueinander und zur natürlichen Welt erwächst.

Diese scheinbar disparaten Ansätze eint ein Kernprinzip: Sie ersetzen das Ethos der Extraktion durch eine Ethik der Gegenseitigkeit. Sie fragen nicht: „Was können wir nehmen?“, sondern: „Wie können wir in einen förderlichen, ausgleichenden Austausch treten?“

Damit werden sie zu realweltlichen Laboratorien für eine postdualistische Zivilisation. Sie zeigen, dass die Anerkennung dieser Eingebettetheit nicht lediglich eine innere Einsicht bleibt, sondern die Grundlage für regenerative Landwirtschaft, gerechtere Ökonomien und revolutionäre Rechtssysteme sein kann. Sie beantworten die Schlüsselfrage praktisch: Die Verbindungen gestalten wir verantwortungsvoll, indem wir Systeme schaffen, die für die Lebensgemeinschaft als Ganzes gedeihen, und nicht auf ihre Kosten.

Inspiriert vom Konzept der Pachamama, anerkennt Ecuadors Verfassung (2008): Die Natur hat das Recht auf vollständige Achtung ihrer Existenz.

Amazonische Kunst: Die visuelle Sprache der Zugehörigkeit

Während die Wissenschaft beginnt, die Trennung zu dekonstruieren, und die Philosophie sie grundlegend hinterfragt, hat die Kunst seit jeher die empfundene und gelebte Zugehörigkeit in Form gebracht. Nicht mehr das isolierte Objekt, sondern die kosmische Verbindung rückt in den Mittelpunkt.

Die Kunst aus dem Amazonas spricht nicht über die Natur, sondern mit ihr. Sie ist Ausdruck eines Zusammenlebens mit ihr. Linien, Muster, Figuren und Farben verweisen nicht auf Motive, sondern auf Verbindungen: zwischen Menschen und Tieren, zwischen Pflanzen, spirituellen Wesen, Ahnen und Landschaften.

In diesen Bildwelten ist nichts bloße Oberfläche. Form ist Spur einer Perspektive, Zeichen ein Akt der Verbindung. Kunst ist hier kein autonomes Objekt, sondern Teil einer sozialen, rituellen und ökologischen Praxis, ein Mittel, um Beziehungen zu erinnern, zu erneuern und im Gleichgewicht zu halten.

Was verloren ging – als gelebte Gegenwart

Das Kunstwerk ist nie bloße Darstellung. Es ist Manifestation von Beziehungen: zu Land, zu Ahnen, zu nichtmenschlichen Wesen. Es lädt dazu ein, in ein fließendes Wechselspiel einzutreten, nicht dazu, ein Objekt aus distanzierter Perspektive zu betrachten.

Genau hier liegt auch die aktuelle Kraft der Kunst. Sie kann ein neues Weltbild sinnlich vorwegnehmen. Sie liefert keinen Beweis, sondern eine Erfahrung der Zugehörigkeit. Sie lässt für einen Moment erahnen, was es bedeutet, nicht als getrenntes Ich, sondern als Teil eines größeren, lebendigen Geflechts wahrzunehmen.

Damit wird Kunst zu einer wesentlichen Begleiterin der gegenwärtigen Wende. Sie schult unsere Wahrnehmung für Verbundenheit, lange bevor institutionelle oder wissenschaftliche Strukturen sie vollständig erfassen. In einer Zeit des Übergangs erinnert sie uns daran, dass die Überwindung der Trennung nicht allein eine intellektuelle Aufgabe ist, sondern eine sinnliche, emotionale und ästhetische Umstellung unserer Existenz.

Sie zeigt eine Wirklichkeit, in der Wahrnehmung nicht distanziert, sondern beteiligt ist, und in der Bedeutung nicht entsteht, indem man sich von der Welt trennt, sondern indem man sich in sie einfügt. Was in dieser Kunst sichtbar wird, ist genau das, was in der westlichen Tradition verloren ging: nicht als nostalgische Erinnerung, sondern als gelebte Gegenwart.

„Der Künstler bringt nicht etwas in die Welt, das vorher nicht da war, sondern er macht sichtbar, was uns allen ständig umgibt, aber von unseren gewohnten Denkweisen verdeckt wird.“ – Paul Klee

Ancestral Avant-garde

Von Platons Ideenwelt über Newtons Uhrwerk bis zur Quantenbiologie und Mutterbäumen: Die Wissenschaft dekonstruiert ihre eigene Trennungstheorie. Holobionten, Wood Wide Web, verkörpertes Denken zeigen: Wir sind nie außerhalb der Natur gewesen, weder biologisch noch kognitiv noch kosmisch.

Indigene Kosmologien waren keine „primitive Mythologie“, sondern gültige Welterkenntnis: Perspektivismus sah, was Quantenphysik misst; Beziehungsdenken lebte, was Ökologie bestätigt. Ihre Kunst macht es erfahrbar, ihre Ethik gestaltbar.

In einer Welt der Wechselwirkungen ist Herrschaft Selbstzerstörung, Gegenseitigkeit Überlebensstrategie. Ancestral Avant-garde heißt: Die Weisheit von gestern als Orientierung für morgen – keine romantische Rückkehr, sondern die Einsicht, dass wahre Zukunftsfähigkeit nicht aus Beschleunigung, sondern aus Zugehörigkeit erwächst.